2025年山东高考成绩公布后,一幕幕令人揪心的场景上演:685分的文科状元无缘清华北大,超本科线20分的考生只能收到专科院校的录取通知,19万考生在录取系统中集体滑档。这些冰冷的数字背后,折射出山东高考文科生面临的严峻现实。

文科生的“绝境”:选科决定命运

在今年的山东夏季高考中,选考“史地生”组合的考生仿佛陷入了绝境。省内本科招生计划显示,物理、化学、生物组合招生19000人,而纯文科组合的招生计划几乎为零。就连山东中医药大学这类传统文科院校,也将专业门槛提高为“必选物化”。这一选科政策的调整,让文科生的上升通道被系统性收窄。

青岛考生小张的经历就是一个典型的例子。他选考的科目组合使得他在录取时,即便分数比选考物化的同学高20分,录取院校却比对方低两档。文科状元李明685分的辉煌成绩,在清北普通批投档线前却成了“无效高分”,最终只能投向香港中文大学。清北在山东文科投档最低分689分(位次前157名)的残酷现实,让文科生深刻感受到专业选择权被物化绑定后的无奈。

复读狂潮:分数通胀下的恶性循环

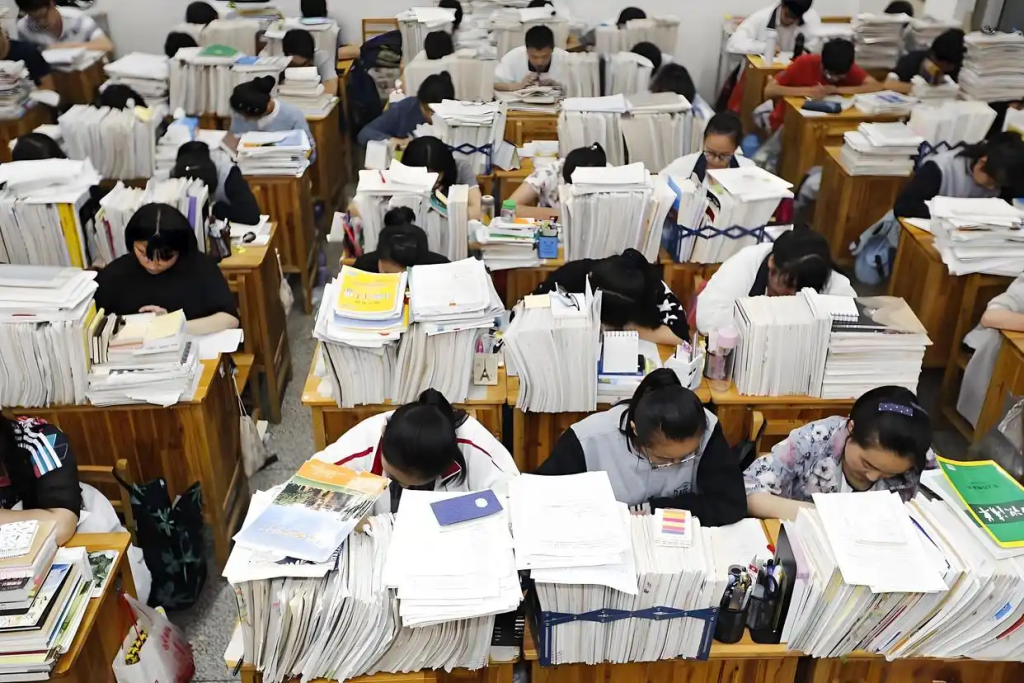

翻开教育部数据,两组数字令人触目惊心。2025年全国高考报名1335万人,复读生占比飙升至40%,这意味着每三个考生中就有一个是“战场老兵”。河南某复读机构物理班塞满94个班级,每班195人,单校囤积近两万复读生。

“450分复读,保底冲一本!”潍坊大街上的复读广告比春联还密集。聊城考生小刘去年454分卡在线外,复读后冲到529分,其班级复读生平均提分71分。这种集体跃迁推高了分数线,让应届生被迫卷入更惨烈的竞争。更荒诞的是,700分高分复读现象涌现,学历焦虑已扭曲成病态执念。复读大军像推土机一样碾过升学路,应届生尚未起跑,终点线已被推向更远的山巅。

历史考卷:山东特色的“地狱难度”

山东高考为何比多数省份多考一天?答案藏在历史考场。“全国历史看山东”的潜台词是:题量最大、文言文最晦涩、改革题型最前沿。济南考生哭诉:“选择题看不懂,大题无处下笔,眼泪比答题字多!”

更致命的是分数扎堆现象。390 – 530分段每分聚集超2000人,最高分段达2640人。在“一分千人”的密度下,历史试卷的非常规难度成了压垮文科生的最后一根稻草。许多主科优秀的考生,因历史单科崩盘直接滑向专科。

资源困局:失衡背后的无奈

“若全国一张卷,满朝文武皆山东!”网友的调侃道出了山东高考的核心矛盾。山东与河南承载着全国近1/4的高考生源,但985录取率仅北京的1/10。当100万山东考生与136万河南考生共挤独木桥时,资源分配的失衡让“努力”成了廉价的安慰剂。

不过,希望仍在裂缝中生长。云南、四川等地严禁公办高中招复读生;河南建立“录取未报到档案”;军事院校严卡20岁年龄线……这些政策正在为应届生争夺呼吸空间。

比分数膨胀更可怕的,是梦想的通货紧缩。当685分都换不到一张理想门票,教育的本质更需被重新丈量。走在潍坊街头,复读广告依然铺天盖地。一位中学教师在教育局门口哽咽:“孩子复读一年,全家脱层皮!”当快递岗位要求本科学历,当普通本科生简历存活率不足12%,这场学历军备竞赛早已超越教育本身。

山东的孩子以600分为界区分实力,但教育的价值不该被分数线切割成碎片。正如一位老教师所言:“既然命运将我们置于激流,就把‘难’字写成‘同心’!”当19万滑档考生的脚步声在盛夏回荡,我们更需追问:是继续在分数战场上血肉相搏,还是为多元成才劈开新路?答案,藏在每个不甘屈服的眼神里。